当传统非遗遇上少年的好奇,会碰撞出怎样的火花?近日,杭州青少年活动中心美术部、发展中心儿画社的20位小社员走进浙江省非物质文化遗产馆负一层的非遗传承体验中心,开启了一场“解锁文明宝藏,浙里寻迹非遗”的沉浸式研学之旅。

沉浸式研学:在体验中读懂非遗“烟火气”

TRAVEL

“非遗不是尘封的老物件,而是活着的文化记忆。”在非遗传承体验中心,秋秋老师以生动形象的语言,带领小社员们从戏曲、手工艺、非遗故事三大板块,层层解析浙江非遗的独特魅力。

非遗的魅力

孩子们在展厅里驻足凝视:那些色彩斑斓的传统剪纸、灵动逼真的皮影造型、精雕细琢的木雕作品……每一件非遗展品都在诉说着浙江民间的“烟火气”与工匠们的“匠心魂”。当听到竹编技艺的历史渊源时,小社员们眼中满是好奇——这门看似朴素的技艺,竟藏着祖辈们的生活智慧与审美情趣。

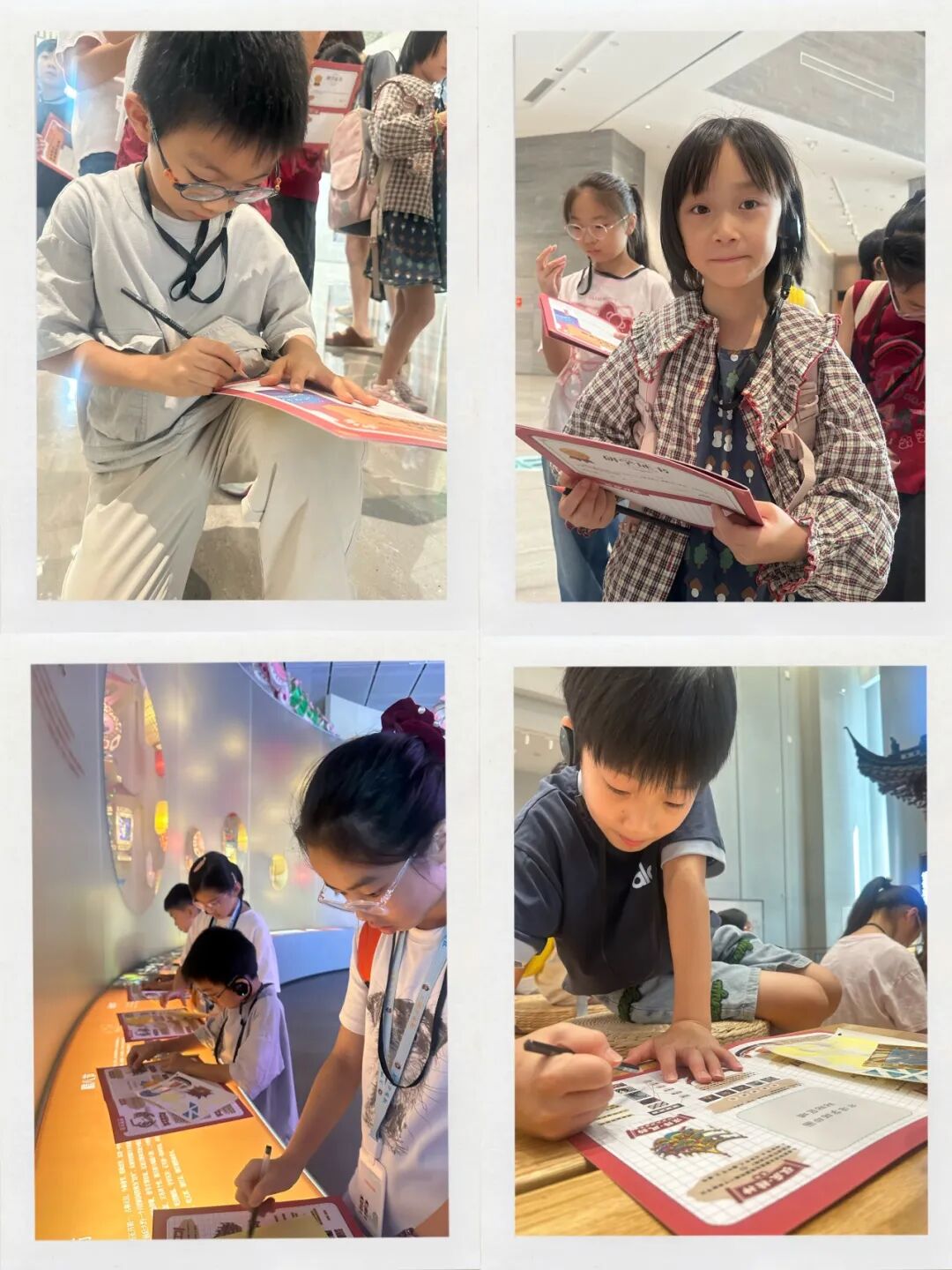

认真学习

细心观察

他们从许仙白娘子的民间传说中感受非遗的浪漫。

从活字印刷、炒制茶叶、篆刻拓印中体验非遗的魅力。

从民间节日的风俗文化中感受非遗的灿烂。

研学手册

让传统文化“活”在孩子们手中

在非遗学习之旅中,研学手册化身孩子们探索传统文化的“魔法指南”!手册里,每个非遗板块都藏着趣味问题、动人故事,更有丰富的手工实践环节。孩子们带着手册穿梭其中,时而驻足观察传统技艺的精妙细节,时而伏案记录新奇发现,在动手实践中感受非遗魅力。这不仅是一场学习,更是一次文化的深度对话。通过研学手册,孩子们将非遗的独特印记,化作心中永恒的文化记忆,让古老非遗在新时代绽放别样光彩!

手作实践:竹编团扇里的“非遗传承课”

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”在非遗传承体验中心的手工体验区,小社员们迎来了竹编团扇制作的实践环节。

从挑选竹篾、编织扇面到组装扇骨,孩子们在老师的指导下,一点点摸索竹编的技巧。纤细的竹篾在指尖穿梭,原本零散的材料逐渐变成一把把独具匠心的团扇。“原来竹编这么考验耐心!”一位小社员拿着自己的成品感叹,“这不仅是做扇子,更是在传承老手艺呢!”

竹编体验

在亲手创作的过程中,孩子们不仅触摸到了非遗技艺的“温度”,更在美术创作的维度里,理解了传统工艺与美学设计的融合——竹编的纹理是天然的“肌理画”,扇面的造型是传统与现代的“创意碰撞”。

非遗正是少年:小小传承人种下文化传承的种子

这场研学之旅,让“非遗传承”不再是书本上的抽象概念。小社员们在“领略烟火非遗、解析工匠技艺、传习民俗之美”的过程中,深刻体会到:非遗是浙江文化的根与魂,更是需要年轻一代接力的“文化火种”。

正如非遗传承体验中心所秉持的“活态传承,非遗生活”理念,当孩子们带着亲手制作的竹编团扇走出展馆时,他们带走的不仅是一件手工艺品,更是对传统文化的认同与热爱。这种认同,将成为他们成长路上传承非遗、传播文化的动力。